La sécheresse dans le Département mi-novembre 2022

Cliquez sur les images pour les agrandir, merci…

Selon Météo France :

Après un mardi sous le signe des hautes pressions, les courants perturbés d’ouest à sud-ouest vont reprendre de plus bel sur la France et donner un nouvel an exceptionnellement doux. Au cours des prochains jours, les perturbations vont aussi se succéder, apportant au passage pluies et nuages sur l’Hexagone.

Un coup de vent surviendra mercredi. Des rafales seront d’abord à surveiller en Bretagne à la mi-journée dans le corps de l’onde pluvieuse puis en soirée, dans la traîne, le vent sera tumultueux le long des côtes de la Manche. Les rafales pourront approcher les 100 km/h le long du rivage et seront un cran en dessous dans l’intérieur des terres (50-80 km/h).

Ce mercredi, les températures repartiront à la hausse, excepté pour les minimales dans le Sud.

Par la suite, les perturbations vont continuer de s’enchaîner et d'arroser une large moitié nord. .....................................

Poursuivre : https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/une-fin-dannee-2022-particulierement-douce-humide

Selon Météo France :

Quelles que soient les températures de notre mois de décembre, l’année 2022 sera la plus chaude que la France ait jamais mesurée. Ponctuée d’extrêmes climatiques, 2022 est un symptôme du changement climatique en France. Remarquable dans le climat actuel, elle pourrait devenir " normale " en 2050.

2022 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée sur le pays depuis le début des relevés en 1900. Sur l’ensemble de l’année, la température dépassera les 14,2 °C en moyenne sur la France.

Selon les hypothèses pour décembre, la température annuelle de l’ensemble de l’année 2022 sera comprise entre 14,2 °C (mois de décembre froid), à 14,4 °C voire 14,6 °C (mois de décembre chaud).

2022 se classe ainsi au premier rang des années les plus chaudes, très devant 2020 qui détenait jusqu’à présent le record.

Les années les plus chaudes sont majoritairement des années très récentes : 8 des 10 années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle sont postérieures à 2010.

La pluviométrie annuelle en moyenne sur la France devrait présenter un déficit de 15 à 25 % sur l’année 2022 (par rapport à la normale 1991-2020). L'année 1989 est à ce jour l’année la moins pluvieuse avec un déficit de 25 %.

2022 a été jalonnée de mois records : les mois de mai avec un déficit de 60 % et de juillet avec un déficit de 85 % sont les plus secs jamais enregistrés à l’échelle de la France depuis le début des mesures en 1959.

En 2022, la sécheresse des sols est une des plus longues et des plus étendues en France.

Selon Orange.fr :

Les températures en chute libre provoquent une hausse de la consommation électrique des Français. En conséquence, le réseau électrique pourrait être sous tension dès le lundi 12 décembre, rapporte Le Figaro, mercredi 7 décembre.

La baisse des températures et l’augmentation de la consommation électrique.

C’est un chassé-croisé qui pourrait mettre sous tension le réseau électrique français dans les prochains jours, rapporte Le Figaro, mercredi 7 décembre. Dès le lundi 12 décembre, le réseau pourrait être encombré et Ecowatt, météo de l'énergie, pourrait passer à la couleur orange, deuxième niveau d’alerte sur trois.

Premiers pics de consommation dans les prochains jourspar CNEWS

Le premier pic est attendu pour le jeudi 8 décembre avec une consommation de 76,5 GW vers 19h. Les prévisions de RTE, qui peuvent évoluer d’ici là, anticipent un second pic le lundi 12 décembre à 12h avec une consommation de 80 GW. C’est d’ailleurs cette journée qui est attendue au tournant par RTE, puisqu’elle pourrait voir passer la prévision d’Ecowatt du vert à l'orange pour la première fois depuis le 4 avril. Le début de semaine prochaine sera donc un test pour le réseau électrique français alors que, malgré le pic de ce jeudi, Ecowatt devrait indiquer du vert dans son bulletin pour cette journée.

Des conditions météo défavorables...............................

Aller plus loin : https://actu.orange.fr/france/ecowatt-grosse-alerte-en-vue-lundi-faut-il-deja-craindre-des-coupures-electriques-magic

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, aux côtés d’Erik Orsenna, auteur et membre de l’académie française, a participé aujourd’huià la présentation des travaux du projet Aqua Domitia depuis la station de pompage de Mauguio. L’occasion pour la présidente de Région de lancer la concertation régionale sur l’eau qui doit s’achever au printemps. Elle permettra l’adoption, dès l’année prochaine, d’une feuille de route régionale pour la gestion durable de l’eau en Occitanie.

Carole Delga, en présence de Fabrice Verdier, président du Conseil d’administration de BRL, et d’Erik Orsenna, présent pour l’occasion, ont participé ce jour à la présentation des travaux du projet Aqua Domitia depuis la station de pompage de la Mejanelle à Mauguio, lieu symbolique qui marque la jonction historique entre le Rhône et l’Orb. Cette visite vient marquer l’aboutissement de 10 ans de travail pour la réalisation de ce projet emblématique.

« Comme pour les mobilités, la transition écologique ou l’économie, les solutions doivent se construire au plus près de la réalité, en concertation avec les citoyens, car pour moi proximité rime avec efficacité. Les Régions ont le pouvoir de jouer ce rôle d’interface entre collectivités, monde économique et Etat, à l’image de ce que la Région Occitanie mène avec BRL et l’eau du Rhône depuis des années. Le projet Aqua Domitia que nous présentons aujourd’hui depuis Mauguio est un exemple parfait de solution durable que nous pouvons mettre en place en région, avec dès aujourd’hui plus d’un million et demi de personnes alimentées en eau potable sans accentuer la pression sur les fleuves, rivières et nappes les plus fragiles. Ce lundi 14 novembre marque également le lancement d’une concertation associant citoyens, professionnels, et acteurs de l’eau, pour parvenir dès l’année prochaine à la construction d’une feuille de route régionale, concertée et concrète pour nos habitants », a déclaré Carole Delga depuis la station de pompage de Mauguio.

Confié par la Région au concessionnaire du Réseau Hydraulique Régional BRL, le projet Aqua Domitia permet la sécurisation à long terme des ressources en eau des territoires littoraux d’Occitanie situés entre Montpellier et Narbonne. Grâce à la jonction réalisée entre le Rhône et les réseaux d’eau du Biterrois et du Narbonnais, Aqua Domitia alimente en eau potable plus d’un million et demi de personnes tout en diminuant drastiquement les prélèvements effectués dans les nappes phréatiques et les fleuves les plus en tension du littoral.

La présidente de Région en profité pour lancer le coup d’envoi de la grande concertation sur l’eau « Eau : quelles solutions demain en Occitanie ? » organisée du 14 novembre au printemps prochain. Réalisée auprès des acteurs et professionnels de l’eau mais aussi des citoyens, elle doit permettre d’alimenter et orienter la feuille de route régionale sur l’eau qui sera adopté en juin prochain par la Région.

En clôture de cette journée, Carole Delga et Erik Orsenna animeront ce soir à 19hune conférence publique depuis l’espace régional Capdeville. Intitulée « La Terre a soif : quelles solutions de gestion de l’eau en France et dans le monde », à l’occasion d’échanger sur les enjeux régionaux, nationaux et mondiaux qui se posent aujourd’hui autour de la gestion de la ressource en eau.

Le Dossier de la Région : DP-384-Concertation_Eau-221114-Vdef-BD.pdf

Selon France Info :

Ces grandes retenues d'eau dénoncées par les militants écologistes sont alimentées par des forages dans les nappes phréatiques. Mais celles-ci sont superficielles et dépendent beaucoup de la pluviométrie.

Des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous samedi 29 octobre dans les Deux-Sèvres pour protester contre les "mégabassines". Seize de ces grandes réserves d'eau doivent progressivement voir le jour dans le bassin de la Sèvre niortaise, afin d'assurer l'irrigation de 230 exploitations agricoles. Sur le chantier de l'une d'entre elles, à Sainte-Soline, des heurts ont éclaté entre les gendarmes et des personnes qui se sont introduites illégalement sur le site.

Les détracteurs de ces grands "cratères" accusent ces infrastructures de perturber le cycle de l'eau, en puisant dans les réserves. Car, assurent-ils, ces retenues ne sont pas remplies avec de l'eau de pluie, mais "par des pompes qui vont chercher l'eau de bonne qualité dans les sols et les nappes phréatiques", affirme le collectif Bassines non merci sur son site internet. Mais disent-ils vrai ou fake ?........................

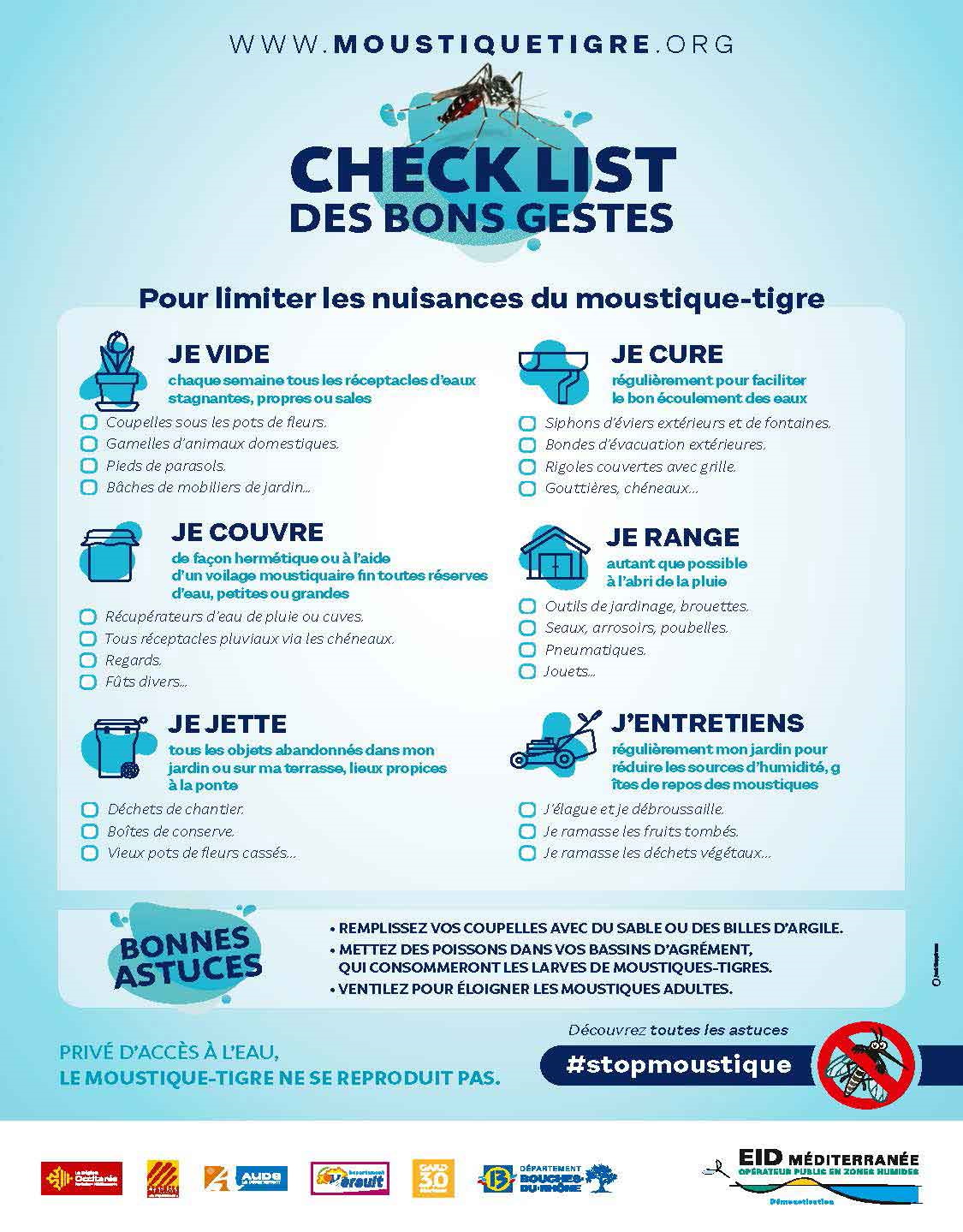

Une nouvelle campagne préventive de lutte contre la prolifération du moustique-tigre.

Une nouvelle campagne préventive de lutte contre la prolifération du moustique-tigre.

Si le moustique-tigre (Aedes albopictus) relève d’une préoccupation de « santé publique », du fait de sa capacité à transmettre potentiellement des maladies telles que le chikungunya, la dengue ou le Zika – volet pris en charge par les ARS via la mise en œuvre de traitements de lutte antivectorielle (LAV) –, il suscite surtout un sentiment de gêne prégnant dû à son caractère très nuisant et, pour ce motif, une forte demande sociale.

L’EID Méditerranée est directement concernée par ce volet « nuisance », en raison à la fois de ses compétences entomologiques, de son expérience dans la lutte contre les moustiques et du parasitage provoqué par le moustique-tigre de la perception de l’efficacité des traitements qu’elle effectue régulièrement, depuis plus de 60 ans, contre les espèces nuisantes traditionnelles issues des zones humides littorales.

Le moustique-tigre, lui, se développe en milieu urbain, au plus proche des habitants, pondant sur les parois de tous récipients, souvent de petite taille, pouvant recueillir de l’eau. Situations que l’on trouve principalement au sein des domiciles, en extérieur : cours, terrasses, balcons, jardins… Leur multitude et leur caractère aléatoire dans l’espace et dans le temps rendent inopérante une stratégie de lutte antilarvaire comparable à celle appliquée aux espèces nuisantes traditionnelles issues des zones humides, faisant de la mobilisation sociale des mêmes habitants la méthode centrale de lutte contre la prolifération du moustique-tigre.

C’est pourquoi, depuis son installation dans notre région, en 2011, l’EID-Med a développé et mis en œuvre plusieurs campagnes de sensibilisation visant à mobiliser les citoyens autour de cette problématique. Cette année, cette ligne communicationnelle fait peau neuve : nouvelle accroche, nouvelle identité visuelle. Des supports informatifs revisités seront mis à la disposition des populations, via les communes, sur les territoires relevant de la zone d’action de l’EID-Med.

La lutte contre sa nuisance et son risque sanitaire est un défi collectif fait de bons réflexes individuels.

Cliquez sur les images pour les agrandir… Merci…

|

Cet été a marqué le coup d'envoi du lancement officiel par le Syndicat mixte du bassin de Thau du magazine « Gens de mer et de lagunes » en présence de nombreuses personnalités. Sa vocation est de faire mieux connaître la place des filières "pêche et cultures marines" au cœur des territoires littoraux.

Avec l'animation mise en place, les acteurs locaux accompagnent les initiatives de ces filières sur le territoire de Sète Agglopôle Méditerranée et de la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.

Pour la réalisation des magazines, le SMBT s’est associé à la CA Grand Narbonne et au PETR Vidourle Camargue afin d'éditer trois livrets qui proposent des informations à l’échelle de l’Occitanie et déclinent également les spécificités locales. |

|

|

Rappelons que le territoire de Thau bénéficie depuis depuis 2017 du programme européen DLAL (Développement local par les acteurs locaux) du FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche).

Avec la nouvelle programmation des fonds européens pour 5 ans, le SMBT a encore de grands défis à relever pour la pêche et les cultures marines. |

Menace sur le Larzac et sa biodiversité

Menace sur le Larzac et sa biodiversité

Mi-septembre, a eu lieu la journée porte ouvert organisée par la société Arkolia pour le projet « SOLARZAC ».

Nous avons rencontré les bénévoles de l’association « Terres du Larzac, Terres de biodiversité, Terres de paysans » venus protester contre le projet d’installation de panneaux photovoltaïques et d’une usine de production de méthane sur la commune de Le Cros (34520) sur la ferme de « Calmels ». Cette manifestation de protestation nous interpellés étant donné le contexte actuel de recherche de solutions écologiques aux problèmes d’énergie.

Pour en savoir plus,Bernadette Dubus s'est rapprochée de Dominique Voillaume, bénévole de l’association et membre du CA, et responsable au comité département de la confédération paysanne.

DOMINIQUE : UN PARCOURS ATHIPIQUE : Une enfance passée à Paris. Née à Pau. Et des vacances chez ses grands-parents ont déterminé sa future vie. « Ça me faisait bader quand je voyais passer des enfants sur une charrette de foin. »

Bonjour Dominique. Vous défendez le milieu paysan avec détermination. Pouvons-nous savoir à quel titre ? Quel est votre parcours de vie ?

Je suis née à Pau, mais j’ai passé toute mon enfance à Paris. J’allais en vacances chez mes grands-parents. Ça me faisait bader quand je voyais passer des enfants sur une charrette de foin. Après le baccalauréat, je me suis dirigée vers le DEUG Science de la nature et de la vie. J’avais besoin de me dépenser mais ne n’étais pas spécialement portée vers le sport. Ce choix m’a paru une évidence. Ensuite, je suis tombée amoureuse du causse du Méjean. J’ai fait une formation de bergère et passé un BPA. J’ai travaillé sur un domaine de 1600 hectares appartenant aux propriétaires du château de Saint Maurice Navacelles. C’est ainsi que j’ai rencontré mon mari Daniel, technicien à la coop et qui venait acheter des agneaux. Nous avons voulu nous installer dans le coin. La pression foncière étant très forte sur le plateau, nous sommes partis dans le Lot élever des brebis – race Caussenardes du Lot, celles qui ont des lunettes noires autour des yeux. En 1981 avec la baisse du prix des agneaux, les propriétaires ont voulu mettre en fermage. D’anciens salariés sont devenus fermiers. C’est ainsi que nous avons commencé sur la ferme de la Barre avec 500 brebis. En 2001, je me suis beaucoup impliquée dans la confédération paysanne au moment du squat de de la Cisternette. Avec le groupe citoyens du Caylar, ce même groupe qui a été lanceur d’alerte au moment du projet SOLARZAC, nous avons organisé une réunion publique sur le loup.

Evènements à l’origine de de création de l’association : Historique du projet SOLARZAC.

— Pouvez-vous nous expliquer l’origine de l’association ? Est-elle en rapport avec le projet Solarzac ?

Oui, l’association s’est créée à l’occasion et contre le projet Solarzac. Au moment de la création du projet, des lanceurs d’alertes naturalistes ont contacté des citoyens du Caylar. Il s’est d’abord constitué un groupe informel.

SOLARZAC est un projet industriel porté par une entreprise privée. Au départ il était question d’une superficie de 400 hectares de panneaux photovoltaïques au sol, superficie qui a été revue à la baisse pour être ramenée de 200 hectares. S’ajoute une usine de fabrication de méthane.

C’est un projet qui peut bouleverser la vie du plateau. « Une intrusion violente et colonisatrice » prenant les terres agricoles pour un gisement minier. De plus, sur les prospectus SOLARZAC, il était écrit que la LPO était partenaire du projet alors que c’était faux. La LPO a réagi. Ils n’étaient absolument pas d’accord, de même que beaucoup d’élus. Avant la création de l’association, il y a eu des réunions publiques. Les élus et les naturalistes ont cherché un intervenant agricole. Ils me jugeaient trop virulente. Ils se sont tournés vers la FDSEA qui a refusé. Du coup, ils m’ont invitée. J’ai d’abord demandé l’aval de la Confédération paysanne. Avec Amandine, la responsable foncière de la confédération paysanne, lors de la première réunion, c’est en duo que nous avons marqué les esprits.

C’est ainsi que vous êtes rentrée dans l’association ?

Oui. On m’a demandé de rentrer au CA et j’ai eu l’aval de la Confédération paysanne. Au départ, le nom état Terres du Larzac, Terres de biodiversités. J’ai demandé qu’on ajoute « Terres de paysans » mais je me demande si cela n’aurait pas été plus judicieux de mettre Terres Paysannes car c’est sans compter toutes les femmes qui travaillent dans le milieu agricole, ne serait-ce que les conjointes solidaires qui ne touchent pas de salaires mais sont partie prenante de l’exploitation ».

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le projet que vous dénoncez ?

Actuellement, notre combat porte sur le projet d’industrialisation du Larzac par une entreprise privée. Il s’agit de l’industrialisation du site de Calmels par une construction de panneaux photovoltaïques sur une surface de 200 hectares. Également pour faire passer la pilule, de belles promesses d’un projet « agropastoral » sous les panneaux avec le pâturage de brebis. Plus 600 hectares ouverts au public pour des balades et des observations, et une usine de méthanation.

Tout cela semble pourtant une bonne opération étant donné le contexte énergétique actuel ? Quelles sont les raisons qui vous font vous opposer au projet ?

Plusieurs raisons et pas des moindres. Tout d’abord la notion de conflit d’intérêts. Les personnes favorables au projet essayent par tous les moyens de faire « ami-ami » avec les propriétaires de terres agricoles en proposant l’achat des terrains à des prix exorbitants jusqu’à 40 fois les prix agricoles régulés par la Safer. Ami-ami également avec les maires des communes et autres décideurs publics. Il s’agit d’une intrusion violente dont n’ont pas conscience les acteurs du projet de cette société. Intrusion violente et colonisatrice. C’est comme si je venais installer chez vous une bibliothèque sans vous demander votre consentement. D’autre part, la construction de l’usine impliquerait de gros travaux d’infrastructures : routes, lignes à hautes tensions, transformation du paysage agricole et touristique. Nous sommes pour l’énergie renouvelable, bien entendu ! Mais je tiens à attirer l’attention sur la notion de complexité du problème. La société Arkolia n’a aucune compétence pour accompagner les paysans. En plus, les propriétaires risquent de geler leurs terres en attente d’une aubaine au lieu de les faire travailler. Actuellement, beaucoup de jeunes sont en cours d’installation sur le Larzac. Des enfants d’agriculteurs et des nouveaux venus ont fait des formations. Il y a beaucoup de candidats à la reprise des fermes au moment des départ à la retraite. Même les gros domaines de plus de 600 hectares ont des candidats. Depuis le retour à la terre des années 70/80 les reprises et créations d’exploitations ne se sont jamais arrêtées.

Qu’en est-il de l’idée de faire paître des brebis sous les panneaux photovoltaïques ?

L’éleveur risquerait de perdre son statut de paysan en même temps que son autonomie. Il s’agirait de prestations de service. En fait, on reviendrait comme au Moyen-Age. Alors que le statut de fermage protège le fermier.

Y a-t-il d’autres problèmes liés à cette éventuelle création d’un site industriel ?

En plus des menaces pour l’installation des jeunes, le choix de la production d’énergie nuirait à la production alimentaire et lui ferait une concurrence déloyale. Autrefois Calmels était une ferme laitière. A la fin des années 70 elle avait un troupeau modèle. C’est là que j’ai appris à tondre les brebis quand je préparais mon BPA. C’était une ferme qui avait un fort potentiel. Cadastrée essentiellement terre et landes elle est soumise aux lois agricoles. L’agriculture et l’élevage sur le Larzac permet à des hommes et des femmes de vivre sur cette terre et nourrir la population. Actuellement, c’est une chasse privée. Les animaux domestiques ont été remplacés par des animaux de chasse. Allez voir le site. Vous y trouverez un mirador et une clôture de deux mètres de haut.

A votre avis, la biodiversité est-elle en danger ?

En effet. Il y a une menace sur plusieurs sites protégés. Car le projet industriel Solarzac est totalement inclus :

Dans le réseau Natura 2000. Soit : deux zones Spéciales de Conservation au titre de la Directive européenne sur la protection des habitats, et deux zones de protection Spéciale au titre de la directive européenne sur la protection des oiseaux.

Dans le cœur du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels et l’agropastoralisme méditerranéen.

Dans le périmètre du grand site de France de Navacelles.

Outre la menace sur l’agriculture paysanne dont nous avons déjà parlé, ce projet détruirait des milieux ouverts où vivent des centaines d’espèces protégées : oiseaux (aigle royal et busard cendré, chevêche et Craves à bec rouge) ; fleurs (Centaurée des montagnes, anémone pulsatile) ; champignons ; insectes (Machaon) ; reptiles (Lézard ocellé) ; et chauve-souris, etc. Un couple d’aigles royaux cesserait de se reproduire et disparaitrait.

N’y a-t-il pas d’autres alternatives à l’installation de cette immense zone de panneaux sur ce site ?

Bien sûr que si ! On pourrait développer l’énergie photovoltaïque de façon raisonnée et raisonnable sur d’autres zones : toitures, parkings délaissés, terrains déjà dégradés, anciennes carrières et décharges, friches industrielles. Il n’en manque pas.

Quelles sont les prises de position des organismes ?

Quelles sont les prises de position des organismes ?

Contre ce projet, beaucoup de voix se sont levées pour dire leur indignation : le collectif 34/12 ; Confédération paysanne ; Conseil scientifique du Bien UNESCO Causses et Cévennes ; CPIE des Causses méridionaux ; fédération des grands Causses ; France Nature Environnement Languedoc Roussillon ; LPO Hérault et Nationale ; Syndicat mixte d’Etudes et de pilotage du grand site de Navacelles ; Toutes nos Energies Occitanie environnement ; Communes de Sorbs, La Couvertoirade, Vissec, Campestre et Luc, Bureau des maires de la communauté de communes du Lodévois Larzac.

La journée du 10 septembre sur la ferme, pouvez-vous nous en parler ?

C’était une journée d’information organisée par les responsables d’Arkolia à Calmels. Notre manifestation était légale et déclarée sur la route qui mène à la ferme. Les responsables qui devaient peut-être s’ennuyer par manque de public sont venus nous voir, ce qui a été perçu comme de la provocation par les manifestants. Malgré des légitime réactions énervées des manifestants, tout a été bien maitrisé. Tout s’est passé dans le calme. Nous avons laissé la parole aux représentants d’Arkolia. Ils ont apprécié d’avoir pu prendre la parole et surtout que nous la leur ayons donnée. Néanmoins la directrice n’est pas arrivée à convaincre les manifestants et elle a même reconnu qu’il n’y avait aucun consensus entre eux et les agriculteurs. Le côté lutte des classes était bien visible. A la première porte ouverte d’Arkolia, il y avait eu des plaquettes publicitaires, des sacs, des carnets, des stylos et même des … yoyos ! Cela avait été perçu comme « une invasion de colons face à des indigènes ». En ce qui nous concerne, des plaquettes faites avec les moyens du bord.

Avez-vous prévu des actions à venir ?

Le permis de construire n’ayant pas encore été déposé, nous avons bon espoir que ce projet ne voit pas le jour. Mais nous sommes prêts à aller plus loin au cas où ce serait nécessaire. Jeudi 20, je devais participer à la manifestation de la Confédération paysanne devant le Sénat qui doit voter des lois sur le photovoltaïque sur les terres agricoles. Du fait des problèmes de transports je ne pourrai pas m’y rendre mais j’ai alerté par courriel le sénateur Cabanel sur notre argumentaire.

Merci Dominique pour toutes ces informations. Nous n’hésiterons pas à revenir vers vous si c’était nécessaire.

Propos recueillis par Bernadette Dubus

Après 5 éditions, le Salon de l’Écologie devient AdNatura, Le Salon National des Professionnels de l’Écologie et de la Biodiversité. La première édition de cette nouvelle formule ambitieuse du salon se tiendra du 27 au 29 octobre au Parc des Expositions de Montpellier.

Le salon accueille les secondes Assises Régionales de la Biodiversité Occitanie, consacrées cette année à la thématique des « sols vivants », ainsi que le Forum de l’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie.

AdNatura permet de réunir, de connaître et de valoriser tous les acteurs de la filière professionnelle de l’écologie et de la biodiversité de France dans un Forum des Professionnels au travers de stands, conférences, tables rondes, ateliers, rendez-vous d’affaires et job dating. Il s’agit d’un événement gratuit ouvert au grand public intéressé par ces questions, notamment les étudiants.

Cet événement est organisé par l’association Salon de l’Écologie (SdE), avec le parrainage de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ; en collaboration avec la région Occitanie, l’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie, la Ville et la Métropole de Montpellier, l’Union Professionnelle du Génie Écologie (UPGE) et l’Université de Montpellier, ainsi que le soutien de nombreux partenaires.

Selon France Info : Mobilité, logement, consommation... Le gouvernement se lance selon lui dans une écologie "complexe". Elisabeth Borne a présenté, vendredi 21 octobre à La Recyclerie dans le 18e arrondissement de Paris, espace dédié à l'éco-responsabilité, la feuille de route pour le projet "France nation verte". Il comprend 22 chantiers visant à accélérer la transition écologique.

Accompagnée par plusieurs ministres, dont Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique) et Christophe Béchu (Transition écologique et Cohésion des territoires), la Première ministre s'est exprimée en amont d'un Conseil national de la refondation sur le climat et la biodiversité.

Sans présenter de nouvelles actions, concrètes ou symboliques, la cheffe du gouvernement a dit "assumer" une écologie "de la responsabilité, où l'on refuse le simplisme et l'on dit aux Français (...) que les solutions sont complexes", en identifiant "des leviers" à partir de "séries d'indicateurs", ce qui "peut paraître complexe ou abstrait".

Elisabeth Borne a donc présenté 22 chantiers prioritaires qui s'articulent autour de six thématiques de la vie quotidienne : se déplacer, se loger, se nourrir, produire, consommer et préserver nos écosystèmes (les sols, les forêts, l'eau, les océans).

Aller plus loin : https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-elisabeth-borne-a-presente-son-projet-france-nation-verte-qui-comprend-22-chantiers_5431723.html