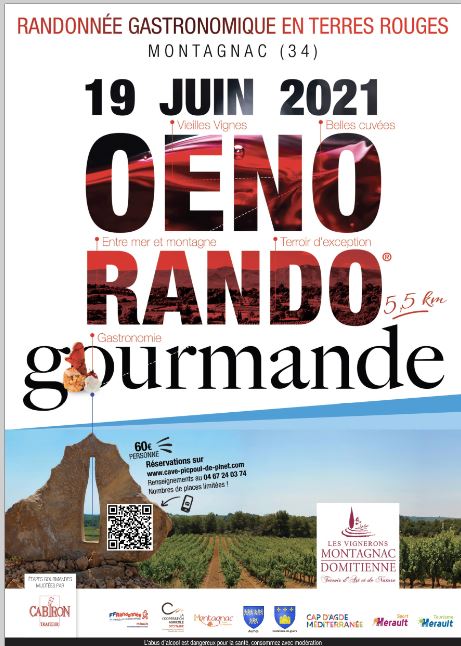

Samedi 19 Juin à partir de 11h00 : Oenorando® Gourmande … « Balades gastronomiques en Terres Rouges »

Samedi 19 Juin à partir de 11h00 : Oenorando® Gourmande … « Balades gastronomiques en Terres Rouges »

Le réveil des sens … Venez déguster, découvrir, sentir et toucher Le sentier d’Art et de Nature des communes de Montagnac, Aumes et Castelnau de Guers …

En Terres Rouges, au cœur d’un vignoble d’exception, entre garrigues et Lagune de Thau, CABIRON Traiteur® et les Vignerons Montagnac Domitienne vous ont préparé une fabuleuse expérience gastronomique tout en gourmandise.

Au menu : une sélection des plus belles cuvées et les plats confectionnés par les équipes de CABIRON Traiteur® au service de cette nature et de ce sentier mythique.

A l’image des caves de l’Hérault et d’Occitanie, Les Vignerons de Montagnac Domitienne, puisque désormais il convient de les nommer ainsi, sont résolument tournés vers une montée en gamme de la qualité saluée par l’ensemble de la profession.. Le tout assorti de décisions œnotouristiques très visuelles.

A Cournonsec, La cave se tourne vers une démarche Oenotouristique plus citadine avec les proximités de Montpellier et Sète … « Des évolutions, des projets, des animations majeures sont prévus … le 26 Juin par exemple, ce sera un Salon de voitures de collections, « Les belles de Cournonsec, Belles autos et belles cuvées » sur le parvis de la cave en collaboration avec plusieurs clubs. Plus tard, certainement, baptêmes d’hélicoptères au départ et à l’arrivée de la cave pour découvrir le terroir des Collines de la Moure, la Gardiole, la Lagune de Thau …..

A Montagnac, c'est plutôt la carte « Oenotourisme vert » … Les gens en ont besoin … sortir, s’aérer … … Il y à un parcours d’Oenorando®, le parcours d’Art et de Nature en Terres Rouges … C’est juste magnifique !!! . Le 19 Jun, s’y déroulera l’ « Oenorando® Gourmande, Balade Gastronomique en Terres Rouges » en association avec la fameuse Maison CABIRON, traiteur bien connu du monde Oenotouristique. Le 9 Juillet, à plus petite échelle, un Concert Cocktail en fin de Journée dans un cadre idyllique …

Depuis 2 ans, les caves coopératives de Montagnac et de Cournonsec ne font qu’une : « Les Vignerons de Montagnac Domitienne ». Une dénomination choisie parce que la cave de Cournonsec longe la voie domitienne d’origine romaine

Tél. 04 67 24 03 74. https://www.cave-picpoul-de-pinet.com/

Découvrir sur : https://www.cave-picpoul-de-pinet.com/events/40-oenorando-gourmande-balade-gastronomique-en-terre-rouge.html

RÉSERVATION AU 04 67 24 03 74

Ce mariage de raison autorise des possibles qualitatifs : les 2 caves étant particulièrement complémentaires l. « La cave de Cournonsec est plutôt ultramoderne ; celle de Montagnac à une vocation plus traditionnelle. Les 2 caves sont connues pour les vins de cépages, des cuvées d’assemblages et le Picpoul Terres Rouges. la cave areçu cette année de nombreuses distinctions notamment pour notre Cuvée Rouge Haut de Gamme, Chapelle St Roch assemblage de Syrah, Grenache et Carignan … Enfin, un nouveau Rosé est venu compléter notre gamme par le Haut, Querus, Assemblage de Cinsault et Grenache … Nous ne nous en tenons pas … ! L’habillage est magnifique et l’assemblage juste superbe !!!».

L’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante correspond à une volonté affichée des vignerons coopérateurs de monter en gamme qualitative. « La cave a intégré démarche HVE et terra vitis ; 2 certifications importantes par répondre et aux besoins de transparence demandés par les clients et les producteurs de travailler dans le respect de l’environnement ».

En savoir plus sur : http://thau-infos.fr/index.php/terroirs/99116-hve-terra-vitis-3

Les Vignerons Montagnac Domitienne. Caveau Montagnac. 4 Av André Bringuier, 34530 Montagnac.

Tout part de la … Un CONSTAT, une ENVIE commune, un désir de CHALLENGE …

Tout part de la … Un CONSTAT, une ENVIE commune, un désir de CHALLENGE …